海の上で見る星空は、周りのビルや家々、近くの山々に邪魔されることがないのでとても広く、頭の上から水平線まで、そしてほぼ360°どの方角も見渡すことができます。陸上では広い砂漠や草原、高い山の上でしか見られないそんな星空を、さんふらわあの船上で、どうぞお楽しみ下さい。

※当イベントは開催日限定イベントです。イベント日程はこちらでご確認ください。

2025年4月の夜空

西の空

- この星空が見える時間

- 4月初旬

21時半頃

21時半頃 - 4月中旬

20時半頃

20時半頃 - 4月下旬

19時半頃

19時半頃

冬の夜空は1等星が多く、いつもとてもにぎやかですが、今年はそこに明るい木星と火星が加わり、さらに華やかな星空となっていました。4月に入り、その華やかな星空領域が、西の空で見納めの時期を迎えます。この西の空で最も明るく輝いているのは惑星の木星で、日没後間もなく、一番星として輝きはじめます。南西の空で、木星と同じくらいの高さで、木星に負けない明るさで輝いているのがシリウスで、星座をつくる星(恒星)としては最も明るく見える星です。明るく、大きく感じられることから、日本には大星という名前が伝わります。同じくらい明るく輝くこの二星ですが、キラキラと瞬く大星(シリウス)に対し、木星は瞬かず、キラーッと輝いています。どうぞ、よく見比べてみてください。火星や金星などの惑星は皆、このように瞬かず輝くので、夜空で惑星を見つけるときのヒントになります。冬の星々の中で、最後までよく見える星座はふたご座です。双子の頭にあたる星は1等星と2等星で、よく見ると明るい方が少しオレンジ色、もう一方が白色に輝いています。日本でもこの二星は対で名づけられており、金星・銀星、かにの目、五郎十郎星といった名前が伝わっています。今年はこの付近に赤い火星が輝き、特に4月上旬は三星が等間隔に並んで三つ子のように輝きます。日に日に移動する火星の動きは速く、月初と月末ではふたご座の印象は随分と違うでしょう。下旬になると、低い空の星々は日没後間もなく沈んでしまいます。冬の名残の星空は、どうぞ早めに見に行ってください。

北東の空

- この星空が見える時間

- 4月初旬

21時半頃

21時半頃 - 4月中旬

20時半頃

20時半頃 - 4月下旬

19時半前頃

19時半前頃

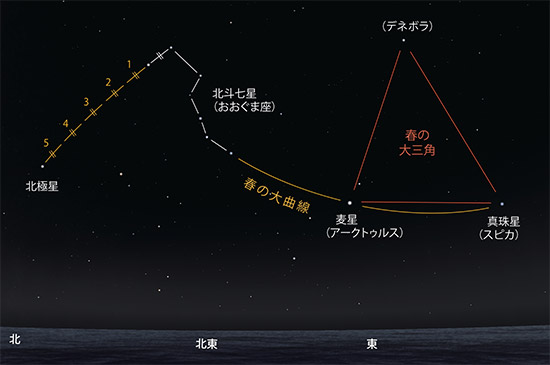

日が暮れて空が十分に暗くなると、北東の空に北斗七星が見えてきます。2等星や3等星といったそれほど明るくない星でできた北斗七星ですが、柄杓のようなその形は知っている方も多いでしょう。ただ実際の空で見てみると、その大きさに驚くかもしれません。どうぞ実際の空で探してみてください。北斗七星が見つかるとそれを頼りに、一晩中、季節が変わっても一年中、真北の空でほぼ動かず輝く北極星を見つけることができます。2等星でそれほど明るくありませんが、昔は航海に欠かせなかった北極星は、現在の日常でも方角を知るのに役立ちます。自分で見つけ出せるようになってはいかがでしょう。北斗七星の柄杓の持ち手は少し湾曲していますが、このカーブをそのまま延ばしていくと、オレンジ色に輝く明るい1等星アークトゥルスが見つかります。麦の刈り入れの頃、宵に頭上で輝くので、日本には麦星という名前が伝わります。さらに曲線を伸ばしていくと、スピカが青白く、少しひかえめに輝いています。こちらは日本にめぼしい名前が伝わっていませんが、多くの日本の星名を調べた野尻抱影は、その輝きから真珠星という名前を提案しました。皆さんなら、どんな名前を付けたくなるでしょうか。この大きな夜空の曲線は、「春の大曲線」とよばれます。

春の空を駆ける勇猛な王の獅子

今月は日が暮れて空が暗くなると、南東の高い空にしし座が現れます。東寄りの空でしし座は、天に向かって駈け昇るような姿に見え、とても雄大に感じられます。獅子、ライオンは、エジプトやメソポタミアの古代文明の頃から王の象徴、王の守護とされ、像やレリーフ、印章にも描かれ、星座にもなりました。しし座の心臓の位置で輝く1等星レグルスの名は、「王の星」や「王権」に由来すると言われます。レグルスに次いで明るいデネボラは、その位置のとおり尻尾を意味する名前の星で、麦星・真珠星とともに、夜空に「春の大三角」を描きます。

- 暗い中屋外で行動することになりますので、事故などには十分注意してください。特にお子様は、保護者の方と一緒に行動するようにしましょう。

- 明るい船内からデッキに出てすぐは、目が暗さに慣れていません。何分かデッキにいて目を慣らしてから、やっと星空や流星などの暗いものが見えるようになります。屋外に出て流星が見えないからといってすぐにあきらめてしまわずに、目が慣れるまでしばらく(15分ぐらい)待つことも必要です。

- 船は時速40キロ以上で走っています。意外に風が強く、船首で発生した海水のしぶきがかかることもありますので、風下での観測をお勧めいたします。

- 外部デッキの暴露部は波しぶきがかかったり、潮風で濡れていることが多く、大変滑りやすくなっていますのでスリッパやサンダル等すべり易い履物は着用しないで下さい。また、デッキは海面上20m以上あること、万が一夜間航海中に海中転落されますと発見が困難であることから、手すりに寄りかからないようお願い申し上げます。